フランス通信(2005年5月)

❖2005年5月3日

ご挨拶 他者への渇き

これほど豊富な情報がリアルタイムにいきかい、人が敏速に移動できる時代になっても、同じ食べ物、衣服や品物が消費されるようになっても、なぜかヨーロッパと日本のあいだの距離は遠い気がする。いや、日本と「それ以外」との距離だろうか。「ガイジン」という概念のように?

わたしが18歳のときフランスに来たのは、遠く異なったものに飛び込みたかったからだと思う。当時はTGVもインターネットもなかったから、物理的な距離はもっと遠かった。長いあいだ地に足をつけたくなかったけれど、年を重ねるうちに、この地に立って歩くようになった。トゥーリストではなくて市井の人の目から、「他者」を描きたいとも思うようになった。異なっているからこそおもしろい他者。ひょっとしたら、理解しあえるかもしれない相手。視野が広がるかもしれない。

モノではなくて、その後ろにある歴史や人の生き方、考え方に触れてみたい。画面(枠)の中に虚像を求めるのではなく、はみだして新たな地平線を夢見たい。できるだけしなやかに。

❖2005年5月10日

フローランスとフセイン

125日目。フランスの日刊紙リベラシオンの記者フローランス・オブナス(Florence Aubenas)と、同行のガイド・通訳フセイン・ハヌーン・アル・サーディ(Hussein Hanoun al-Saadi)がイラクで拉致されてから、4カ月以上が過ぎた。リベラシオン紙の第1面には毎日、ふたりの写真と「何日目」という数字がのる。フローランスのきらりとした目の輝き。フセインの温かい表情。1月初旬に行方不明のニュースが流れて以来、毎日ふとした日常のすきまに、彼らのことが頭をよぎる。3月初めに報道された唯一のビデオに映されたフローランスは、人が変わったようにやつれはてていた。

125日目。フランスの日刊紙リベラシオンの記者フローランス・オブナス(Florence Aubenas)と、同行のガイド・通訳フセイン・ハヌーン・アル・サーディ(Hussein Hanoun al-Saadi)がイラクで拉致されてから、4カ月以上が過ぎた。リベラシオン紙の第1面には毎日、ふたりの写真と「何日目」という数字がのる。フローランスのきらりとした目の輝き。フセインの温かい表情。1月初旬に行方不明のニュースが流れて以来、毎日ふとした日常のすきまに、彼らのことが頭をよぎる。3月初めに報道された唯一のビデオに映されたフローランスは、人が変わったようにやつれはてていた。

今回のイラク戦争が始まってから人質にされたジャーナリストは29人(うち4人殺害)。人道援助の人びとなどを加えると、その数はさらに増える。フローランスとフセインのケースは異例なことに、拉致グループから何の宗教的・政治的要求も声明も届かず、フランス政府と諜報機関は苦悩しているらしい。昨年、124日間人質になったフランス人ジャーナリストふたりの証言によると、さまざまな勢力と利害が複雑に対立し、皆が嘘をつきあい、偽情報と偽仲介者がまぎれこんで、とにかく大変な泥沼なのだそうだ。

政府はそういうわけでほとんど無言だが、市民の行動力はすごい。ただちに支援委員会が設けられ、「国境なき記者団」も活発に動いた。ふたりの写真はまずレピュブリック広場、それからフランス各地の市役所に掲げられた。あちこちのいろいろな人びとがさまざまなイニシアチブをとり、ありとあらゆる示威イベントが繰り広げられている。支援集会、コンサート、討論会、署名運動、アラブ放送向け声明ビデオ……。レバノンで3年間人質になったジャーナリスト、ジャン=ポール・コフマンは言う。「世論の動員はものすごく大切だ。2年間の沈黙の後、ある日牢番が、妻と息子の51番目のメッセージをラジオで聞かせてくれた」

「人質を返せ」という声が届くようにと、3月12日は全国300の市町村でブラスバンドがファンファーレを鳴らした。100日目の4月15日には、フランスのすべてのメディアが共同声明を発表し、100人の作家のテキストが出版された。「解き放せ」と風船や気球が飛ばされ、ラグビー選手やローラーブレーダーたちは支援の腕章やシャツをまとった。ふたりの写真はメーデーのデモで先頭をきり、あちこちの建物の窓に掲げられている。フランスだけでなくブリュッセルやストックホルムでも、アルジェやドハ、イスタンブールなどでも支援イベントが催されている。

イラク選挙の取材に派遣されたフローランスは、今のフランスで最も有能なジャーナリストのひとりだとわたしは思っている。イラク、ザイール、アフガニスタンなどのルポでも国内の社会面時事の取材でも、実にいい記事を書くので、かねてから尊敬していた。彼女あてに送られた無数のメッセージからは、明敏でユーモアと人間味に溢れた人物像がうかがえる(記事にもそれがあらわれていた)。かつて取材を受けた港湾労働者、タクシーの運転手、移民のNGO、無実の罪の容疑者などから心のこもったメッセージが届いていることからも、彼女が取材した先々で人びとの心をつかんだジャーナリストであることがわかる。ル・クレジオは「彼女の書いた記事を読めば、誘拐者たちも彼女が自分の苦しみをわかちあえる人だとわかるはずだ」と書き、パトリック・モディアノは「あなたの解放は私たちにとって、この世界の不可解さが少しはましになる唯一の希望だ」と記した。フセインについても、イラクで彼の助けを得て取材した記者などが大勢証言を発表し、解放をよびかけるビデオがつくられた。

1月からずっと、日本の人びとにもフローランスとフセインのことを伝えたいと思っていた。「ジャーナリストはイラクに行くな」と言ったシラク大統領に対して、フランスの主要メディアが「報道の自由なしに自由はありえない」と共同声明を出したこと。家族の言動を騒ぎ立てるようなメディアはないこと(フランスのテレビ局も卑俗な番組をつくるが、人質事件が見世物ではないという常識はあるらしい)。なにより、一般市民、知識人、芸能人、スポーツ選手、議員など、有名無名の大勢の人びとが解放をよびかける行動を起こしていることも。マージナルな書き手のわたしにはその場がなかったので、『先見日記』に感謝です。この日記が掲載されるまでに彼らが解放されて、これが「遅れた」話になってくれるといいのだけれど……。

(参考:リベラシオン紙のサイト http://www.liberation.fr 支援委員会のサイト http://www.pourflorenceethussein.org)

❖2005年5月18日

「連帯の日」という悪法 パリの自宅にて

132日目。

政治家・指導者に先見の明がないのは、どこの国でもおなじらしい。そのすさまじく滑稽なケースにまた出会ってしまった。

ペンテコステ(聖霊降臨祭)というキリスト教のお祭りがある。復活祭の7週間後の日曜日にあたり、フランスでは伝統的に翌日の月曜も祝日、つまり連休になっていた。ところが今年から、この日は休まずに働けということになった。そう法律で決められてしまったのだ。しかも、ただで働けと。

ことの始まりは、おととしの夏の猛暑に遡る。フランスではなんと、例年より約15000人も多い死者が出た。とりわけ、夏休みで人手不足になっていた病院や老人ホーム、アパートにひとりずまいのお年寄りなどに犠牲者が多かった。要人が全員ヴァカンス中だったため、行政はしかるべき対処をすぐにとれなかったのだ。大量死の原因はまあいろいろあげられるが、あの暑さをじっとり肌に感じながら事の経過を追っていた者には、行政の責任は鉛のごとく重く思えた。ところが、ヴァカンスからすぐ戻らなかったラファラン首相は、自分たちの無能を棚に上げて「高齢者を気遣わない家族や周囲が悪い。フランス人全員の責任だ」などとぬかしたのだ。そして、他のヨーロッパ諸国よりずっとお粗末な高齢者・身障者介護の予算をひねり出すために、サラリーマンが1日無償で働く「連帯の日」をつくるという珍法案を可決させてしまった。

日頃から、週35時間労働法によって有給休暇が5週間よりさらに増えた状況を「怠け者のフランス人」とか言って非難している首相は、1日くらい祝日を削ってもどうってことないと思ったのだろう。給与生活者を1日ただで働かせ、公民全企業に分担金を0.3%払わせると20億ユーロ国庫に入るのだそうだ。でも働く側から見れば、ただで働かされるなんて腑に落ちない。介護予算を給与生活者だけに負担させるのはおかしいと組合は怒り、あちこちの職場でストが告知され、世論もブーイングした。この問題はもっと根本的で大規模な対策と資金繰りを必要とする。こんな小手先の措置ではねえ……と介護関係者もあきれた。

さて、「お年寄りのために働くのを拒否するおまえらは利己主義だ」と政府はフランス人に罪悪感をうえつけようとしたが、問題の日、5月16日の月曜日は案の定、大混乱になった。パリ市役所は窓口をあけたがマルセイユは休み。学校は登校日となったが、「子どもは勤労者ではないのだから登校させるな」と父母連合が呼びかけた(息子の学校は休みだった)。国鉄は初め平日ダイヤを組んだが、連休旅行に出る人が多いことに気がついて「休暇の帰り」用ダイヤに変更した。各地の公共交通機関でストがあり、タクシーは休日割増料金を施行。ちなみに、この日は依然として祝日に指定されているというから、わけがわからない。

皮肉にも、いちばん不条理なケースは老人ホームなのだ。従業員は当然ながらいつもどおり働いたわけだが、これまでは休日超過手当がもらえたのに今年は無償。おまけに家族の面会は減り、分担金のせいで滞在料金が値上がりした。高齢者ケア施設長連盟によると、「連帯の日」の7時間無償超過労働のうち、ヘルパーさんの人数を増やすために使われるのは20分ぶんだけだという。

この話をしたのは、カオス的な状況をよぶアナーキーなフランス人の反応を笑うためではなく(ただで働かざるをえなかったのは、いちばん立場の弱い人びとだ)、老人問題に対するフランス政府の先見の明のなさを嘆くためでもない(わたしにはとても不安だが、日本の読者には関係ないだろう)。こうやってみんなでアナーキーに法律にしたがわないのっていいな、と思ったからだ。ときには法にしたがわないことが、人間の尊厳をまっとうする場合がある。第二次大戦中にこの国では、ヴィシー政権の法に背いた人びとがいたおかげで救われたユダヤ人が大勢いたのだ。それは極端な「例外」だと言う人がいるかもしれないけれど、ただ働き法だって悪法にはちがいない。悪法は現在もどんどんつくられている。悪法にはだから、心してどんどん逆らっていかないとね。

❖2005年5月25日

ブランディーヌの傷 パリにて 139日目

カンヌ映画祭が終わった。ダルデンヌ兄弟は、パルムドール(最高賞)をイラクで人質になっているフローランスとフセインに捧げた。

カンヌ映画祭が終わった。ダルデンヌ兄弟は、パルムドール(最高賞)をイラクで人質になっているフローランスとフセインに捧げた。

このところ、あまり映画に行かなくなった。忙しいとか入場券が高くなったとか、ビデオ・DVDとかのせいだけではないだろう。大スターを起用して大金をかけたろくでもない映画が何百ものスクリーンを占拠するので、マイナーな作品は少数の小映画館にしかかからず、あっという間に消えてしまう。世の中のだいたいのものと同じで、大きいものほど太るシステムに腹が立つ。もちろん、マイナーなものがみんないいわけではない。フランスについて言えば、商業映画も「作家の映画」も閉塞感が強まっている気がする。想像力の広がりや光るものを感じられる作品はめったになく、あまりに内輪で回転しているような印象を受ける。それにしてもだ。よほど暇で映画好きの人にしかメジャー路線からはずれた映画が観られないなんて、おかしい。

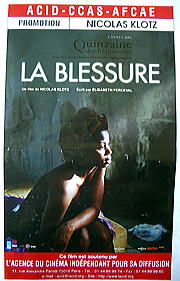

久しぶりに心を揺さぶられるフランス映画があった。ニコラ・クロッツ監督の『La Blessure』(直訳:傷、痛手)という作品だ。

フランスに亡命を求めてドゴール空港におりたったアフリカ女性ブランディーヌは、空港の航空・国境警察に留置され、強制送還されそうになる。そのとき怪我した不幸が幸いして、良心的な外務省関係者の目にとまったおかげで送還をまぬがれ、夫パピたちの住むスクワットに迎えられる。でも、フランスから受けた侮辱と暴力に口も心も閉ざされた彼女は、外に出られない。長い時間がすぎ、痛みが言葉になって出てきたとき、ブランディーヌに微笑みが戻ってくる……あらすじを読むと、政治的でいかにも暗そうに見えるだろうけれど(だから、昨年のカンヌ監督週間で注目されたのに、日本で配給されないのだろう。ちなみにユニフランスのサイトの日本語訳は、かなりまずい)、悲惨な状況を描いていながら、とても美しいものがあらわれる映画なのだ。

「不法」滞在の外国人を描くという考えは、心臓移植の体験を記した哲学者ジャン=リュック・ナンシーの本『l'Intrus(異物)』(邦訳は『侵入者―いま<生命>はどこに?』以文社)から生まれたという。生体は異物を拒絶する。フランスは「闖入者」の外国人を拒絶して暴力的に排除する。人種差別というよりも、システムが「不法」と定めたものを機械的に拒絶するのだ。

シナリオを書いたエリザベート・ペルスヴァルと監督は、2年かけて「亡命希望者」たちの言葉を聞いた。命を賭けて「自分のうち」を離れ、「新しいうち」から全身と全存在に傷を受けた彼らの沈黙が言葉になるまで。いくつもの死から新しい生が芽生えるまで。監督は1年かけて、彼らの中から役者を選んだ。パピ役の役者は封切りの直前に身分検査で捕まり、有罪になって国外退去令を受けた(でも執行されず、不法滞在をつづけている)。昨年フランスに亡命を申請した人の数は約65000人。一方、不法滞在者に対して出された国外退去令は64201、その80%は執行されていない。

これは、時間をかけて大切なことを探した人たちが、時間をかけて大切なことを語った映画だと思う。カメラはほとんどいつもフィックス・ショットで撮ることによって暴力を見世物にはせず、警官の暴力に加担することを避ける。また、観客を被害者の立場に同一化させることも避けて、被写体との適切な距離を保つ。フランス国家の移民排除政策を告発しているが、生身の人間たちを描くことで、亡命希望者・不法滞在者という行政用語の裏に隠された人生があらわれる。異物として排除されたものが、他者として息を吹き返すのだ。

外国人は初めは異物だとクロッツ監督は言う。亡命者が失ったものと傷を抱えながらも新しい生を築いていけるように、社会は外国人の存在を受け入れることで、自らを豊かなものにできるのではないだろうか。

じゅうぶんな融資を得られなかったクロッツ監督は、自ら借金してこの映画を完成させた。4月6日に封切られたが、パリでは今たったの2館、1日1回しか上映されていない。『スターウォーズ エピソード3』は先週の水曜、全国987館で封切られた。ルーカスはこれでブッシュ批判をしたつもりらしいが、ブッシュ流新帝国主義に対抗できる思考と感性を育てられるのは、『La Blessure』のような映画だろう。日本でも誰か配給してくれるといいのに。

参考:この映画のユニフランスのサイト http://japan.unifrance.org/

❖2005年5月30日

今も光るフレネ教育法

初夏はフランスの子どもたちにとって、学年末シーズンにあたる。やがて訪れる長い夏のヴァカンスに心が躍る一方、六月初旬には高校卒業資格のバカロレア試験が全国一斉に行われ、試験生には緊張と試練の季節でもある。

この春、政府の教育改革案に反対して、大勢の高校生がデモを行った。改革案は結局、議会で可決されたが、一時は十万人もの高校生が街に繰り出し、政府はバカロレアに関する一部の条項を取り消した。一斉試験ではなくて内申の科目を入れることに対して、高校生たちは地域差・学校差による不平等が生まれる危険があると、反対したのだ。

現実には、フランス公教育が謳う「万民に平等な教育の機会を」という理想はほとんど形骸化しているのだが、教育政策への反発を高校生たち自身が全国的な運動に組織できる点には、この国の若者たちの力を感じる。

時期を同じくして、フレネ教育のクラスを参観する機会をもった。第一次大戦後、セレスタン・フレネが提唱し南仏で実践して広まったこの初等教育法は、自主的学習と他の子どもたちとの協同作業をとおして能動的な学習態度を養い、自立した人間に育てることをめざしている。一九六八年五月革命以後の一時期は、フレネをほじめ自由な教育法が花咲いたが、現在は旧来の「知識の伝達」方式をとる教師の方が多数派だ。フランス人といえば自由奔放なイメージがあるが、意外にも教育は伝統的に、フレネの批判した「知識の蓄積と調教」的な面が強かったのである。

見学したルーアン郊外の小学校五年のクラスでは、いくつもおもしろい光景を見た。

自分で選んだ詩をジェスチャーもまじえ、感情をこめて暗唱する子どもたち。すぐに他の子が手をあげて、「とてもうまかった」とか、「もう少しゆっくり言うとよかったと思う」 などと批評する。

前もってテーマを選び、調べた結果をみんなの前で発表する学習では、古代エジプトについて男の子ふたりが交代で話した。黒板に項目を書き資料を貼ったり回したりしながら、かなり充実した内容を説明する。他の子どもたちはノートをとる。最後に、発表者が自分でつくつた問題でテストを行ったのが傑作だった。

もうひとつ、フレネ教育法の大切な理念ほ、日々の暮らしとまわりの世界に目を向け、それを学びに結びつけることだ。「自由テキスト」と呼ばれる作文ほ、子どもの暮らしから出てきた言葉を教材にして、書く・読む行為に生き生きとした意味を与える。見学した別の小学校は農村部の小さな村にあるので、農家に鶏の飼育を見学に行くなど、さまざまなフィールドワークをととり入れているという。

これまでに三つの学校でフレネ教育法を見学したが、どこでも子どもたちの楽しそうな表情が強く印象に残った。エネルギッシュな先生たちは情熱をこめて、クラスの状況に合わせた自分なりの教育法を実践していた。机上の空論を並べる政治家や官僚たちに、こういうクラスをぜひ見てほしいと思った。